60歳などで退職すると「定年の年齢だし、もう失業手当はもらえないだろう」と考え、失業手当の手続きを諦める人もいるでしょう。しかし、雇用保険では65歳になるまでは基本手当が受給できますし、65歳以上であれば高年齢求職者給付金が支給されます。まだまだ働きたいと希望するならハローワークへ出向き、しっかり手続きしましょう。失業手当をもらうために必要な退職手続きについて、詳しく解説します。

雇用保険の失業手当

雇用保険の失業手当を受給するには条件があり、退職時の年齢や退職事由によって受給期間や金額が違います。まずは失業手当の概要を解説します。

条件

雇用保険の被保険者が離職し、次の2つのいずれにも当てはまる場合は失業手当が支給されます。

1つめは、働こうという意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、失業状態にあることです。病気やケガ、出産、育児のためすぐに就職できないときや、定年退職後にしばらく休養したいと考えているときなどは、この条件に当てはまりません。

2つめは、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。ただし、特定受給資格者と特定理由離職者については、離職の日以前1年間に通算して6ヶ月以上被保険者期間があれば条件に当てはまります。

特定受給資格者とは、倒産や解雇などにより、再就職の準備をする余裕がなく、離職を余儀なくされた人のことです。特定理由離職者とは、契約期間が満了して更新がないことにより離職した人や、病気やケガ、妊娠、出産、配偶者の転勤など正当な理由のある自己都合により離職した人のことです。

期間

失業手当の受給対象期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。この1年間のうち、失業の状態にある日について、所定給付日数を限度として支給が受けられます。

所定給付日数は、年齢や雇用保険の被保険者であった期間(=会社員として働いた期間)によって違います。

【基本手当の所定給付日数】

|

雇用保険の被保険者であった期間 |

||||

|

1年未満 |

1年以上10年未満 |

10年以上20年未満 |

20年以上 |

|

|

全年齢 |

90日(※1) |

90日 |

120日 |

150日 |

参考:基本手当の所定給付日数【ハローワークインターネットサービス】

※1:特定理由離職者については、被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。

なお、特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※2)については、以下のような期間になります。

【基本手当の所定給付日数(特定受給資格者及び一部の特定理由離職者)】

|

雇用保険の被保険者であった期間 |

|||||

|

1年未満 |

1年以上5年未満 |

5年以上10年未満 |

10年以上20年未満 |

20年以上 |

|

|

30歳未満 |

90日 |

90日 |

120日 |

180日 |

- |

|

30歳以上35歳未満 |

120日 |

180日 |

210日 |

240日 |

|

|

35歳以上45歳未満 |

150日 |

240日 |

270日 |

||

|

45歳以上60歳未満 |

180日 |

240日 |

270日 |

330日 |

|

|

60歳以上65歳未満 |

150日 |

180日 |

210日 |

240日 |

|

参考:基本手当の所定給付日数【ハローワークインターネットサービス】

※2:特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する者については、受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2025年3月31日までの間にある者に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。

ほか、障害などを抱えている就職困難者については別途期間が定められています。

65歳以上であれば高年齢求職者給付金の対象となり、被保険者であった期間が1年以上なら50日分、1年未満なら30日分がまとめて支給されます。

金額

失業手当の1日あたりの金額を、基本手当日額といいます。基本手当日額は、離職者の賃金日額を元に算出されます。

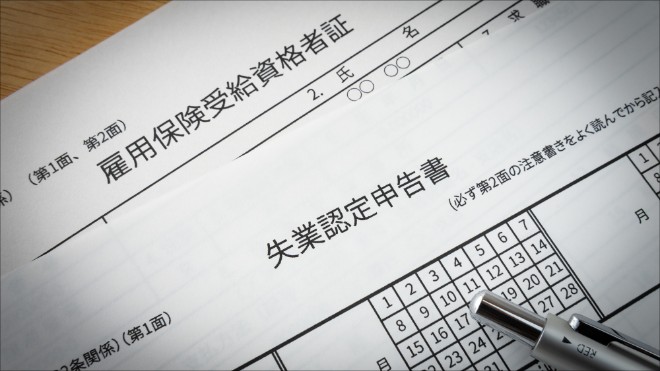

賃金日額とは、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額であり、「雇用保険受給資格者証」(第1面)の14欄に記載されています。

2024年8月1日からは、例えば離職時の年齢が60歳から64歳の場合、以下のような基本日額となっています。なお、高年齢求職者給付金の場合もこの表が適用されます。

【基本日額の計算方法】

| 離職時の年齢が60歳~64歳のとき | ||

|

2,869円以上5,200円未満 |

80% |

2,295円~4,159円 |

|

5,200円以上11,490円以下 |

80%~45% |

4,160円~5,170円(★) |

|

11,490円超16,490円以下 |

45% |

5,170円~7,420円 |

|

16,490円(上限額)超 |

― |

7,420円(上限額) |

★0.8×賃金月額-0.35{(賃金月額-5,200)/6,290}×賃金月額,0.05×賃金月額+4,596円のいずれか低い方の額

参考:

雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和6 年8月1日から~(厚生労働省)

60歳未満の方の基本日額の計算方法については、雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和6 年8月1日から~を参考にしてください。

参考: 基本手当について – ハローワークインターネットサービス

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労働省)

雇用保険の手続きに必要なもの

雇用保険の手続きについて、必要なものを解説します。

退職前に提出するもの

退職前に会社から「離職証明書」に氏名を記載するよう求められます。この際、「離職証明書」に記載されてある離職理由を確認しておきましょう。また、失業手当の手続きに必要となる「離職票」の受け取り方法を確認しておきます。

退職後にもらうもの

退職した会社から「離職票」を受け取ります。離職票は「離職票-1」「離職票-2」の2枚の書類で構成されています。「離職票-1」には退職者の情報が、「離職票-2」には退職理由や賃金額が記載されています。

社会保険・税金の手続き

離職すると、失業手当以外にも様々な手続きが必要になります。健康保険から、国民健康保険など他の医療保険制度に加入することになるため、健康保険証を会社に返却して他の保険の加入手続きをしなければなりません。退職後の年金手続きについては、退職後の年金手続きガイド(日本年金機構)が詳しく便利です。参考にしてください。

退職金を受け取る場合は、離職前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出します。申告書を提出することで、退職所得に関する所得税の申告を自分で行わずに済みます。

また、退職すると、住民税と年金の納付方法が給与天引きではなくなります。納付書が郵送されてくるため、期限内に納めるようにしましょう。

雇用保険の手続きの流れ

雇用保険の失業手当を受けるための手続きはシンプルです。手続きの流れをご案内します。

書類を揃える

ハローワークへ行く前に以下の書類を揃えます。

- 離職票(1、2の合計2枚)

- マイナンバーカード

- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

マイナンバーカードがない場合は、個人番号確認書類として通知カードか、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)を用意します。なお、身元確認書類として運転免許証か、公的医療保険の被保険者証と児童扶養手当証書の両方を用意します。さらに、写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚が必要になります。

住居を管轄するハローワークへ行く

書類が揃ったらハローワークへ持参し、求職の申し込みを行います。書類によって受給要件を満たしていることが確認されたら、受給資格の決定が行われます。

雇用保険受給者初回説明会に参加する

受給資格の決定が行われると、受給説明会の日時が知らされます。指定の日時に、前もって渡される「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具を持参して参加します。説明会では、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。

失業の認定

指定された日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」と合わせて提出します。これにて失業状態にあることの確認がなされ、認定が下ります。失業の認定日は4週間に1度あります。

失業手当の受給

失業の認定を行った日から通常5営業日で失業手当が振り込まれます。所定給付日数に到達するまで、失業の認定と受給を繰り返し、就職先を探します。

参考:雇用保険の具体的な手続き(ハローワークインターネットサービス)

雇用保険に関する注意点

失業手当を受けるにあたっては、以下の3つに注意しましょう。

待期期間と給付制限がある

求職の申し込みを行った日から通算して7日間は「待期期間」とされ、失業手当が支給されません。これはどのような離職理由であっても同じです。

離職の理由によっては、待期期間終了後、さらに給付制限があります。自己の重責により解雇された場合は、3ヶ月間が給付制限期間となり、この期間は失業手当が振り込まれません。なお、正当な理由なく自己都合により退職した場合は、5年間のうち2回まで給付制限期間が2ヶ月となり、3回目からは給付制限期間が3ヶ月となります。

さらに、ハローワークから職業を紹介されたり、公共職業訓練等を指示されたりしても、正当な理由なく拒んだ場合は、その拒んだ日から起算して1ヶ月は基本手当が支給されません。

離職後1年を過ぎると所定給付日数が余っていても手当が受け取れない

離職後、失業手当の手続きは早めに行いましょう。離職後1年間は手続きができますが、1年を過ぎると、所定給付日数が余っていても手当が受け取れなくなってしまうためです。

せっかく失業認定が下りても、期間が終了してしまったことにより失業手当が受け取れないのは悔しいことです。

年金と同時に基本手当を受けることはできない

60歳から64歳の人が、別支給の老齢厚生年金を受け取っていたり、年金の繰り上げ受給を行っていたりすると、基本手当と同時に年金受給はできません。基本手当を受け取っている間は年金が支給停止になることを念頭に置いておきましょう。

65歳以上であれば、年金と同時に高年齢求職者給付金を受け取ることが可能です。

まとめ

失業手当は、次の就職先が決まるまでの大事な生活費です。離職票を受け取ったら、すぐにハローワークへ行き、手続きをするようにしましょう。

なお、ハローワークへ行く本来の目的は求職です。良い転職先が見つかったら、給付日数が余っていても速やかに転職しましょう。所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職すると、残額の60%が、3分の2以上を残して就職すると残額の70%が受け取れます。